Fintech.co.jp Fintech.co.jp

|

光加熱スポットヒータ

HSH-30,HSH-35(ガラス窓付)

ハロゲンランプの光を集中させて高温加熱を実現したハロゲンスポットヒータ

集光径は焦点距離15㎜で約φ5㎜。加熱対象物にもよりますが約1000℃

程度まで加熱可能。ハンダ付けに使用した場合の所要時間は約5秒間。

|

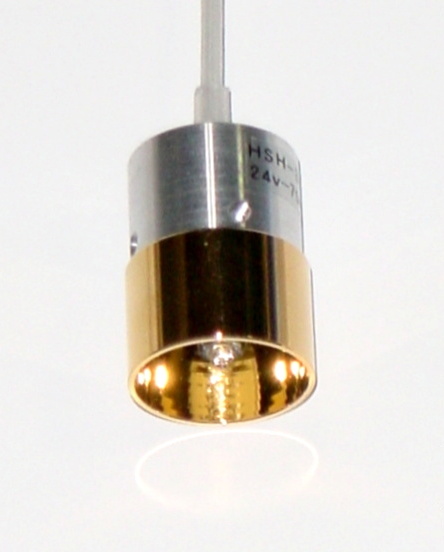

HSHシリーズ中で最も小型

質量:約52g

寸法:φ30×40mm(HSH-30)

φ35×44.5mm(HSH-35)

|

HSH-30

|

高効率なミラー設計と高反射率の金メッキ鏡仕様

ミラー部とランプ部にわかれており、ランプ部のみ,ミラー部のみの交換が可能 |

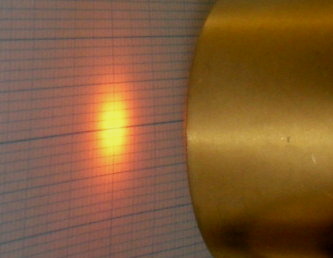

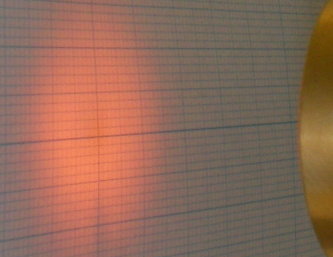

HSH-30 点灯中

|

HSH-35 前面ガラス付 |

|

| 12 |

一般仕様品とクリーン仕様品があります(同価格)。通常の御使用には一般仕様品の方が安全です。クリーン仕様品はランプの固定に接着剤の使用量を極力減らし、電線にテフロン電線を使用したもので、クリーンルームや真空中での御使用を対象にしたものです。ただし一般仕様品よりもボディ温度が高くなり、耐熱限界を超えたときにはテフロン電線はトラブルを起こしやすい等の欠点もあるので、注意が必要です→

参考データ PDF

|

|

|

|

|

|

| 12 |

照射距離と照射径,加熱温度

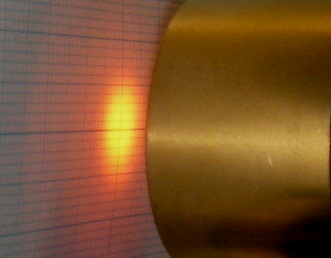

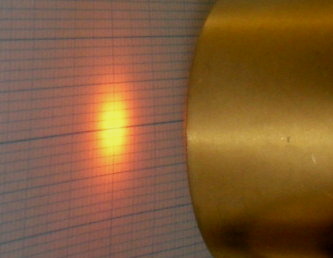

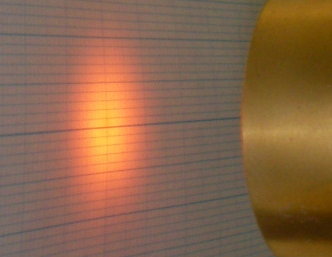

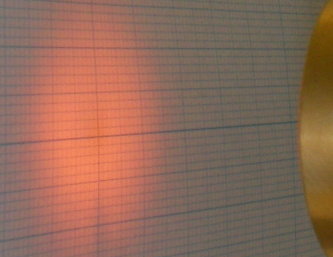

下の写真はHSH-30/f15/24v-75w(焦点距離15mmの機種)で、照射距離を変えて照射した状態です。(スクリーンを焦がさないために撮影時の供給電圧は4v,そのときの消費電力は約5w)

当然の事ながら、照射距離=焦点距離の時が最も小さく集光します。最も小さく集光したときの径は、図面上には約φ5 と記載していますが実際にはφ4mm~φ5mm程度です。またランプによっても集光径は変化し、電力を小さくするほど集光径も一般的に小さくなります。(ほぼ電力の平方根に比例)→参考「光加熱の物理」

なにをもって「集光径」と呼ぶかなのですが、照明の分野では中心照度の半分になる範囲を照射範囲と呼ぶのが一般的です。

しかし光加熱の分野では「中心の半分のパワー密度になる所」というのはあまり意味がありません。そのため当社では「中心とほぼ同じ程度に加熱できる範囲」を「集光径」と呼んでいます。測定方法は光学的に測定するのはややむずかしいので、実用的な測定方法として紙に焦げ目をつけさせ、中心部とほぼ同程度に焦げる範囲を「照射径」としています。この方法は厳密さには欠けますが、実用的です。

参考までに焦点面での温度分布測定値と照度分布測定値1及び測定値2です。生データですので、見にくいとは思います。また温度分布については、温度が照度(光エネルギー密度)のほぼ三乗根に比例のため、分布の山がダレています。

下の写真で分かるように照射距離が焦点距離より近くても遠くても集光径は大きくなっていきます。この性質を利用すれば、比較的広い範囲を照射する事も可能です。ただ、さほど均一な照射にはなりません。厳密に均等な配光が求められる場合には単純な楕円ミラーではなく、配光を特別にコントロールしたミラーが必要です。しかしフィラメントの不均一さや焦点合わせの精度などから、完全に平坦な配光分布を得るというのは非常に困難な事です。→参考「光加熱の光学」

確実に高温加熱を成功させるには、ヒータの選定とともにちょっとした工夫が必要です。「空洞加熱法」を採用してください。

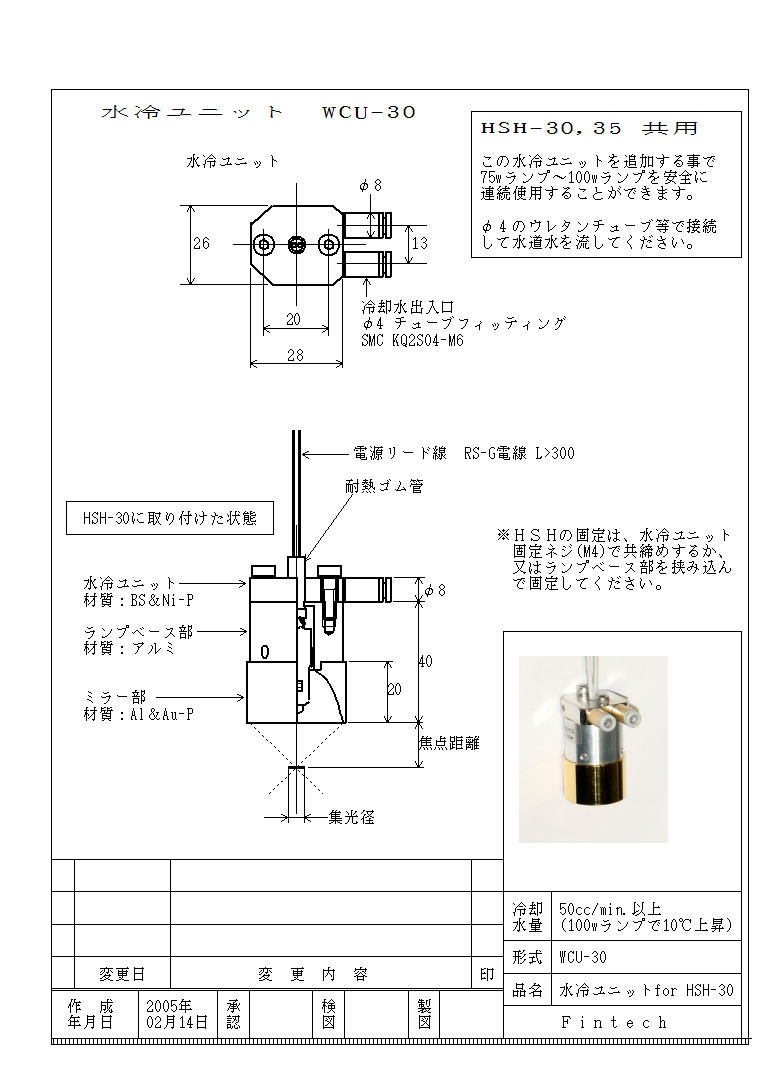

本体の温度上昇について

24vで連続通電した場合には本体の温度上昇が約 200Kとなります。ここで室温が30℃とすれば本体温度は230℃程度まで上昇します。これは本製品の耐熱限界を超え危険です。

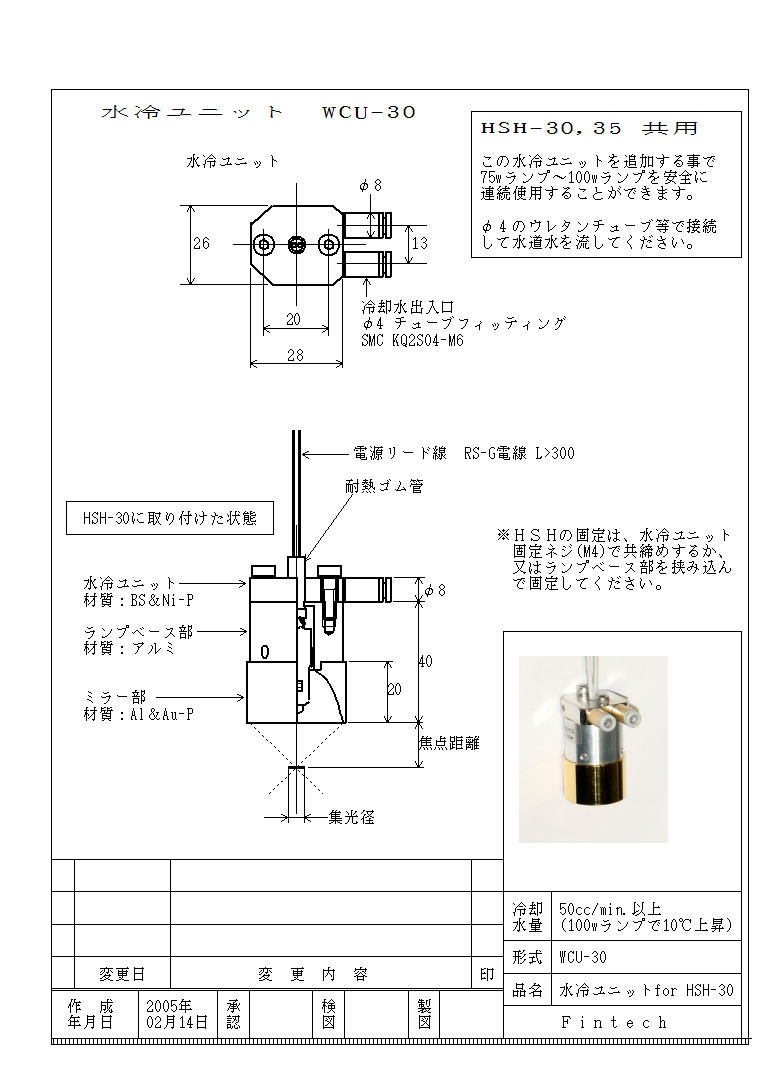

連続通電される場合には強風を吹付けるとか、放熱板や放熱しやすいものに取りつけて冷却させる、又は水冷ユニットWCU-30の採用などの方法により本体の温度を180℃以下に保ってください。

連続通電でない場合には特に放熱対策が必要ではない場合もあります。ただし周囲環境によっては対策が必要な場合もありますので、ご使用状態での本体温度を適時確認してください。

|

|

|

|

|

|

| f=15の機種を10㎜の距離で照射 |

f=15の機種を15㎜の距離で照射 |

|

|

| f=15の機種を20㎜の距離で照射 |

f=15の機種を30㎜の距離で照射 |

|

下側に出来た影はフィラメント支柱の影 |

|

取扱説明書PDF 図面印刷用PDF Price

|

Fintech.co.jp Fintech.co.jp

|

Fintech.co.jp Fintech.co.jp

|